[태일루의 시선] 폭염의 한가운데, 원전이 아닌 태양광이 있었다

본문

한낮 96GW의 전력 수요를 견딘 건, 원전도 아니고 LNG도 아닌 태양광이었다

전력 수요가 폭증하던 7월 9일, 대한민국의 낮 12시 45분. 총 전력 수요는 96GW에 달했다. 전력망이 비명을 지를 시간이었다. 그런데 이 순간, 태양광이 23.7GW를 댔다. 단 15분 만도 아니다. 9시부터 4시 넘게까지, 7시간 동안 하루 내내 14~24GW를 공급했고, 평균적으로 전체 전력의 15% 이상을 책임졌다. 이게 현실이다.

태양광이 대한민국 여름을 지탱하고 있다. 말 그대로 ‘지붕 위의 발전소’가 수십만 개 동시에 작동하면서 전력 피크의 파고를 눌러버렸다. 이게 없다면 어땠을까? 더 많은 석탄발전소, 더 많은 LNG 수입, 더 많은 원전 가동 시간. 그 모든 부담이 국가와 국민에게 고스란히 전가됐을 것이다.

태양광이 이 정도 역할을 할 수 있게 된 건 최근 10년 덕분이다. 2015년까지만 해도 고작 3.6GW였던 누적 설치량은 지금 29GW를 넘는다. 8배 늘었다. 전체 발전설비의 18.7%가 태양광이라는 얘기다. 많은 이들이 체감하지 못하는 이유는 간단하다. 이건 조용한 발전이기 때문이다. 굉음을 내지 않고, 연기를 뿜지 않으며, 단지 햇빛을 받아서 에너지를 만든다. 탄소도, 방사능도 없다.

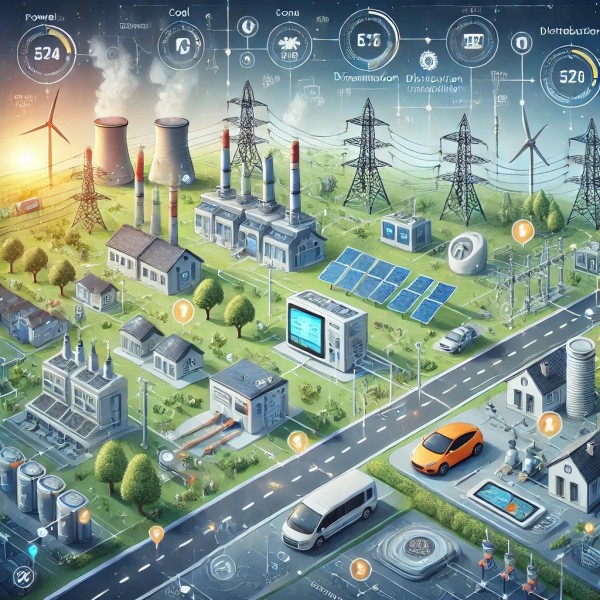

그런데 이게 끝이 아니다. 정부는 2038년까지 태양광을 77.2GW까지 늘리겠다고 발표했다. 현재의 2.6배다. 피크 수요는 더 이상 원전이나 LNG발전소만으로 감당할 수 없다. 특히 도시와 산업단지를 중심으로 한 분산형 전원 구조가 중요하다. 전력은 멀리서 가져올수록 손실이 커진다. 가까운 데서, 소비지 옆에서 만들어야 합리적이다. 그게 태양광이다. 도심 옥상, 공장 지붕, 유휴지, 방음벽. 설치할 수 있는 곳은 무한하다.

물론 단점도 있다. 햇빛이 없으면 발전이 없다. 예측 가능성이 떨어진다는 비판도 있다. 하지만 해답은 존재한다. 첫째, 발전량 예측 기술의 정밀화를 정부 차원에서 서둘러야 한다. 둘째, 수요 반응형(DR) 시스템을 도입해 전기 사용의 피크를 낮춰야 한다. 셋째, 소규모 전원과 ESS를 연계해 ‘시간 이동형 전력’ 체계를 만들 필요가 있다. 전력을 많이 쓰는 시간대에 대비해 오전의 잉여 전기를 저장하는 방식이다.

태양광은 대체제가 아니다. 이제는 핵심이다. 여름을 견딘 건 원자력도, 석탄도, 수입 LNG도 아닌, 수많은 지붕 위의 모듈들이었다. 우리는 이미 답을 갖고 있다. 더 이상 미룰 이유가 없다. 더 태우지 말고, 더 지어야 한다. 태양광을.

댓글목록0