[정운의 글로벌 리포트] 아시아·유럽·미국, 태양광 전환 속도차… 한국 2030·2050 시험대

본문

이번 주 세계 각국에서 태양광 발전과 관련한 주요 뉴스가 잇따라 전해졌다. 미국, 중국, 일본, 유럽, 동남아 등에서 나온 소식은 각기 다른 에너지 전략을 보여주지만, 공통적으로는 재생에너지 전환의 거대한 흐름 속에 있다는 점에서 의미가 깊다.

유럽에서는 우주 기반 태양광(SBSP)이 장기 대안으로 주목받고 있다. 킹스칼리지 런던 연구진은 2050년까지 SBSP가 유럽 재생에너지 수요의 최대 80%를 충족할 수 있다고 분석했다. 유럽우주국(ESA)의 ‘솔라리스’ 프로젝트도 2030년대 궤도 실증을 거쳐 2040년대 지구정지궤도 운영 시스템 구축을 계획 중이다. 이는 2050년 탄소중립을 향한 유럽의 기술적 청사진이 점차 구체화되고 있음을 보여준다.

중국은 현실적이면서도 공격적인 전략을 병행한다. 티베트 고원에 건설 중인 세계 최대 규모 태양광 단지는 610㎢ 규모로 완공 시 500만 가구 전력 공급이 가능하다. 일부 구간은 이미 가동 중이며 올해 들어서만 223GW의 태양광과 54GW의 풍력이 추가 설치됐다. 동시에 중국항천과기그룹(CAST)은 2025년 저궤도에서 100kW급 실증, 2035년 100MW급 상업 시스템, 2050년 지구정지궤도 상업 시스템 가동이라는 단계적 로드맵을 제시했다. 육상 대규모 사업과 우주 전략을 동시에 추진하며 단기 성과와 장기 비전을 병행하는 모습이다.

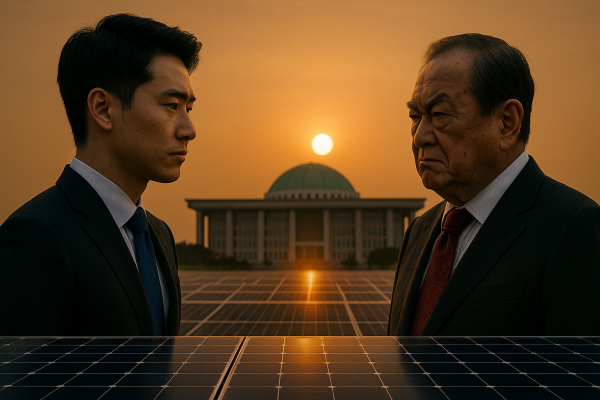

미국은 육상 재생에너지 보급 속도에서 세계를 선도한다. 2025년 상반기 신규 발전 용량의 90% 이상이 태양광과 풍력에서 나왔고, 향후 3년간 8만9천MW 이상의 태양광이 추가 설치될 전망이다. NASA 역시 2040년대 지구정지궤도에 우주 태양광 시스템을 배치하고 2050년대 상업 전력 송출이 가능하다는 계획을 내놨다. 단기와 장기를 아우르는 이중 전략이 특징적이다.

일본은 장기 전략 구상은 활발하지만 실제 투자는 여전히 LNG 등 화석연료에 쏠려 있다. 우주 태양광 논의가 2030년대 이후 본격화될 수 있으나 전환 속도가 더딘 점은 국제 비교에서 한계로 지적된다.

동남아는 중국 자본이 주도하는 변화가 두드러진다. 오만에서는 태양광 발전소와 인공지능 데이터센터를 결합한 대형 프로젝트가 추진되고, 인도네시아에서도 중국 기업 주도의 태양광 사업이 빠르게 확대되고 있다. 서방 자금의 위축을 틈타 중국이 에너지 인프라 시장 주도권을 넓히고 있는 것이다.

아시아·태평양 전역을 분석한 ‘2025 아시아 기후 리더스’ 보고서는 인도·한국·인도네시아 등 주요국의 전력 수요 증가로 이 지역이 세계 전력 부문 온실가스 배출의 3분의 2를 차지한다고 지적했다. 재생에너지 확대에도 석탄 중심 구조가 견고하게 남아 있다는 의미다.

이 흐름 속에서 한국의 목표도 주목된다. 정부는 2030년까지 국가온실가스감축목표(NDC)를 달성해 2018년 대비 40% 감축을 이루고 2050년에는 탄소중립 사회를 실현한다는 로드맵을 내놨다. 이를 위해 분산형 전원 확대, 전력망 확충, RE100 기반 산업단지 조성 등이 핵심 과제로 제시되고 있다. 그러나 에너지 수입 의존도가 높은 한국의 현실을 고려하면 태양광과 풍력의 실질적 확대와 제도적 기반 강화가 뒷받침되지 않을 경우 목표 달성에 차질이 불가피하다.

세계 각국의 사례는 재생에너지 확대라는 공통 목표 속에서도 전략과 목표 시점에는 차이가 존재한다는 점을 보여준다. 유럽은 2050년을 향한 기술적 도약을, 중국은 2025년·2035년·2050년의 단계별 로드맵을, 미국은 단기 보급 확대와 2040~2050년 우주 전략을, 일본은 느린 전환을, 동남아는 중국의 자본 주도를 보여준다. 여기에 한국은 2030년 NDC와 2050년 탄소중립이라는 국가 목표를 내세우고 있다.

전문가들은 “국가별 에너지 전환의 속도와 달성 시점이 곧 국제 경쟁력의 차이로 이어질 것”이라며, “특히 아시아 지역은 석탄 구조를 줄이고 2030년대 안에 전환 가속도를 높이지 못하면 2050년 목표 달성에 큰 위험이 따른다”고 경고했다.

댓글목록0