[태일루의 시선] 탄소 중립을 가로막는 재생 에너지 접속 제한

본문

전력망은 고속도로다. 송전선은 빛을 실어 나르고 발전기는 그 길 위를 달린다. 그런데 한국의 재생에너지 도로에는 방지턱이 있다. 이름은 화력발전기의 ‘최소발전용량’. 안전과 환경을 이유로 발전소가 반드시 지켜야 한다는 출력 하한선이다. 그러나 그 수치는 국제 권고보다 훨씬 높아 재생에너지의 속도를 끊어 세운다.

기후솔루션 보고서에 따르면, 한국의 석탄 발전소는 평균 60%, 가스 발전소는 50% 가까운 출력을 보장받는다. 반면 독일 아고라 에네르기벤데가 제시한 국제 권고 수준은 30~40%다. 전력거래소 규정에는 “필수 운전 발전기의 최소발전용량을 먼저 보장한 뒤 남은 수요에서만 재생에너지를 허용한다”는 조항이 담겨 있다. 결국 태양광과 풍력은 수요가 충분해도 차단 당하는 구조다.

해외는 다른 선택을 했다. 일본 경제산업성은 2024년 신규 화력발전기의 최소 출력을 50%에서 30%로 낮췄다. 인도 중앙전기위원회는 2023년 규정을 개정해 기존 70%였던 최소 발전 용량을 55%로 줄이고, 40% 달성을 위한 로드맵을 마련했다. 중국 국가에너지국은 2016년 이후 설비 개조와 재생 에너지 우선 구매 제도를 통해 최소출력을 30~40%까지 내리며 20%에 달하던 출력제어율을 3% 수준으로 줄였다. 기후솔루션 보고서는 이와 같은 해외 사례를 들어 한국도 최소 발전 용량을 국제 기준에 맞춰 조정할 필요가 있다고 지적한다.

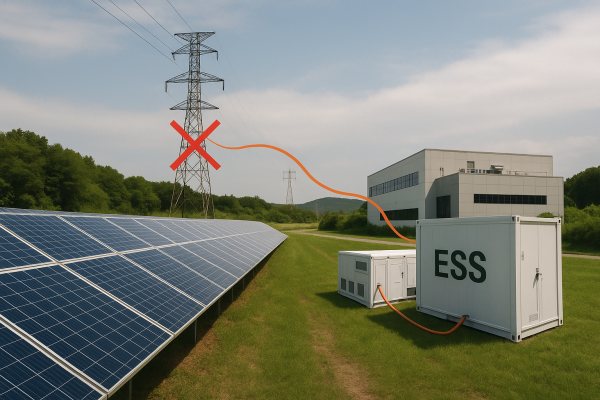

그러나 한국은 다른 길을 걸었다. 산업통상자원부는 2024년 ‘계통관리변전소’ 제도를 도입해 전국 205개 변전소를 지정하고 무제한 출력 제어에 동의하지 않은 사업자의 신규 접속을 차단했다. 기후솔루션 보고서는 이를 두고 “재생에너지가 우선 접속, 출력 제어는 최후의 수단이라는 국제 원칙과 거꾸로 가는 조치”라고 비판했다. 햇빛과 바람이 충분해도 설비는 멈춰 서야 했고 그 피해는 고스란히 사업자에게 전가되었다.

현장의 목소리는 무겁다. 한 농촌 태양광 사업자는 “대출 상환을 수익으로 맞추려 했지만 출력제어로 계획이 틀어졌다”고 호소했다. 또 다른 사업자는 “햇빛은 충분했는데 왜 멈춰야 하느냐”는 불만을 터뜨렸다. 기후솔루션은 이러한 피해가 단순한 수익 감소를 넘어 유지관리 지연과 신규 투자 위축으로 이어진다고 분석한다.

제주의 경험은 시사점을 던진다. 전력거래소는 2024년 8월 규정을 개정해 ‘최소 발전 용량 이하 운전’ 제도를 도입했다. 필수 운전 발전기를 기존 하한선보다 더 낮춰 돌릴 수 있게 한 것이다. 기후솔루션 보고서는 이를 “최소 발전 용량이 절대적 기술 한계가 아니라 제도 설계에 따라 조정 가능한 값임을 보여주는 사례”로 평가했다. 육지 계통에도 같은 제도가 도입돼야 한다는 요구가 커지고 있다.

환경 논리도 다시 짚어야 한다. 화력 발전 업계는 저부하 운전 시 오염물질 농도가 높아진다고 주장한다. 그러나 미국 국립재생에너지연구소(NREL)는 풍력·태양광이 확대되는 과정에서 화력 발전의 저부하 운전으로 발생하는 배출 증가는 전체 회피 효과에 비하면 미미하다고 밝혔다. 기후솔루션 보고서 역시 “환경 규제가 오히려 재생에너지 차단 논리로 작동하는 역설을 막아야 한다”고 강조한다.

결론은 분명하다. 첫째, 화력 발전기의 최소 발전 용량을 국제 수준인 30~40%로 조정해야 한다. 둘째, 발전기별 최소발전용량과 검증 과정을 투명하게 공개해야 한다. 셋째, 신규 재생 에너지 설비의 접속을 차단하는 행위는 중단돼야 한다. 접속은 원칙이고 출력 제어는 최후의 수단이어야 한다.

태양은 매일 떠오른다. 빛은 넘치는데 멈춤을 강요하는 것은 제도다. 기후솔루션 보고서의 지적처럼 재생 에너지 고속도로 위의 방지턱을 낮추는 것이 탄소 중립으로 가는 첫 번째 과제다. 태양광 사업자가 더 이상 “있어도 못 쓰는” 피해를 보지 않도록 제도의 신호를 바꿔야 한다.

댓글목록0