[태일루의 시선] 세계는 원전 회귀 중? 현실은 '재생 에너지'

본문

몇 년 전만 해도 원전은 시대에 뒤처진 기술로 여겨졌지만, 최근에는 다시 복귀 움직임이 거세다. 일본은 후쿠시마 악몽을 잊은 듯 노후 원전을 재가동하고 있고 프랑스는 6기의 신규 원자로 건설을 선언했다. 미국은 소형모듈원자로(SMR)에 세액 공제를 붙여 민간 투자를 유도하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽 전체가 에너지 안보에 눈을 뜨면서 '원전 필요해!'를 외치기 시작했다. 세계는 다시 원자력으로 돌아가는 중처럼 보인다.

한국도 예외는 아니었다. 윤석열 정권은 출범 직후 ‘탈원전 폐기’를 공식화하며 신한울 3·4호기 건설을 재개했고 원전 수출을 국정과제로 삼았다. 정책 기조는 명확했다. '다시 원전으로, 그리고 더 빠르게.'

하지만 정권이 바뀌며 흐름은 달라지고 있다. 이재명 정부는 출범 초기부터 ‘에너지 다양성’과 ‘기술 균형’을 강조하며 원전 일변도 전략에서 벗어나 재생에너지, 수소, 전력망, 저장 기술(SDES), SMR 등 다양한 에너지 조합으로 중심을 옮기고 있다. 원전은 계속 짓되 그것만으로는 안 된다는 이야기다. 선언은 존재하지만 실제 정책 집행에서는 ‘원전 올인’이라는 말이 무색할 정도로 조정이 이루어지고 있다.

이처럼 말과 행동 사이에는 분명한 간극이 존재한다.

세계는 정말 원전으로 돌아가는 중일까?

자세히 보면, ‘원전 부활’이라는 말은 의지를 담은 정치적 수사에 가깝다. 당장 전력 체계를 바꿀 만한 실체적 변화는 보이지 않는다. 각국은 '다시 짓겠다'는 계획을 세우고 있지만 실제 착공으로 이어진 사례는 매우 드물고 이미 착공한 사업조차 대부분 예정된 기간과 예산을 초과하고 있다. 프랑스의 차세대 원자로인 플라망빌 3호기는 당초 2012년에 완공될 예정이었지만 지금도 공사 중이다. 원전은 10년을 준비해도 쉽게 ‘가동’되지 않는다.

기술적으로 기대를 모았던 SMR도 상황이 낙관적이지만은 않다. 미국의 대표적 SMR 기업인 누스케일(NuScale)은 사업 타당성 부족과 투자자 이탈로 인해 최근 주력 프로젝트가 철회되었다. 물론 모든 SMR이 좌초된 것은 아니다. 하지만 초기 기대만큼 시장성과 경제성이 검증되지 않은 상황이다. 상용화까지는 아직 상당한 시간이 필요해 보인다.

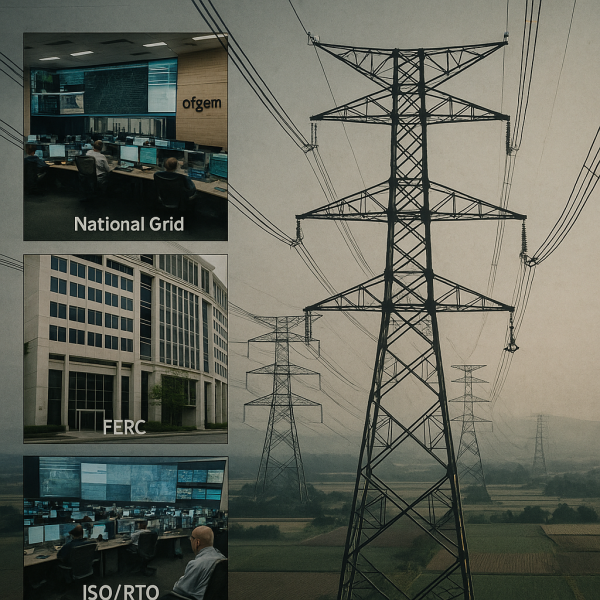

반면 재생 에너지는 조용히 그러나 압도적으로 확산 중이다. 태양광과 풍력은 매년 설치 기록을 갈아 치우고 있고 전 세계 신규 전력 설비의 80% 이상을 재생 에너지가 차지하고 있다. 그 흐름은 실제적이다. 2023년 한 해 동안 중국은 재생에너지 설비만 250GW 이상을 추가했다. 미국, 인도, EU, 한국 모두 태양광 중심의 보급 계획을 확대하고 있으며 기술 단가 하락과 저장 장치 발전 덕분에 경제성도 원전보다 유리한 경우가 많다.

물론 재생 에너지가 만능은 아니다. 가장 큰 약점은 ‘간헐성’이다. 밤에는 태양이 없고 바람은 날마다 다르다. 이 변동성을 견딜 수 있게 해주는 것이 전력 저장 기술인데, 아직은 배터리 효율, 비용, 공간 문제를 해결해야 한다. 이 때문에 일부 국가는 기저부하 전원으로 원전을 보완책으로 고려한다. 하지만 어디까지나 ‘보완’이다. 중심은 아니다.

즉, 원전은 다시 뜨는 중이 아니라 다시 고려되는 중이다. 재생 에너지의 불안정성을 잠시 지탱해줄 수 있는 구조물 정도로 여겨지는 것이다. 기술적·정치적 상징으로서의 원전은 재조명되고 있지만 에너지 공급의 주력 체계는 재생에너지로 옮겨가고 있다.

한국의 경우를 다시 보면 이 흐름이 더 분명하다. 원전 확대를 외쳤던 전 정권과 달리 이재명 정부는 태양광·풍력·저장기술과 연계된 실용 에너지 시스템 구축에 더 초점을 두고 있다. 이는 세계적인 흐름과도 일치한다. 단지 원전이 ‘부활’하는 것이 아니라, 새로운 에너지 질서 속에서의 역할을 재조정받고 있는 것이다.

결국 세계는 말로는 “원전”이라 하고 있지만, 실제로는 재생에너지를 선택하고 있다.

돈과 사람, 기술과 시간은 태양과 바람으로 쏠리고 있다.

원전은 다시 생각해보는 카드일 뿐, 핵심 주류는 아니다.

말은 원전, 행동은 재생 — 지금 세계적 모양새가 그렇다.

댓글목록0