용인 반도체 클러스터 전력 공급 불확실…“전력 차질 땐 산업단지 운영 불가능”

본문

국가 전략산업으로 추진 중인 용인 반도체 클러스터의 전력 공급 계획이 안전성과 지속가능성 측면에서 중대한 불확실성을 안고 있다는 국회 입법조사처의 분석이 나왔다. 입법조사처는 최근 발간한 「이슈와 논점」 제2401호 보고서에서 “안정적인 전력망 확보 없이는 클러스터 운영 자체가 불가능하다”며 다층적인 리스크를 경고했다 .

보고서는 우선 전력망의 물리적 한계를 지적했다. 서울·남서울 변전소 전체 피상전력의 60%에 해당하는 전력을 용인 단일 지역에 공급하는 계획은 면적당 전력 밀도가 서울의 32배에 달한다. 좁은 면적에 막대한 전력을 끌어오기 위해서는 변전소 집중 설치와 송배전망의 이중화·지하화가 불가피하지만, 기술적 타당성과 복구 안정성 확보가 관건이라는 것이다.

경제적 위험도 크다. 클러스터 전력의 상당 부분이 LNG 발전에 의존하면서 연료 가격 변동은 곧바로 발전 단가 상승으로 이어진다. 석탄 발전 규제 강화와 맞물리면 생산 단가 인상은 불가피하다. 한국전력공사 재무 상황도 부담 요인으로 꼽혔다. 한전은 2025년 2분기 기준 206조 원의 부채와 86조 원 규모의 차입금을 떠안고 있으며 2038년까지 용인 클러스터 전력망에만 73조 원 이상을 투입해야 한다 .

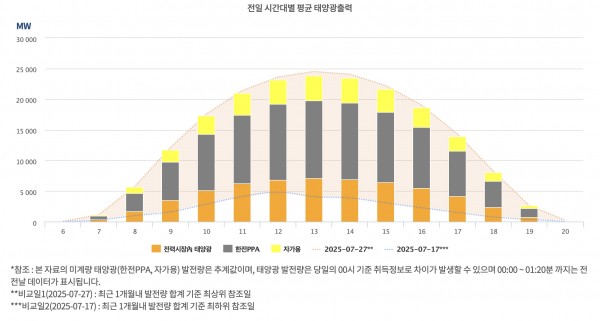

정책적 차원에서는 RE100 이행 문제가 거론됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 재생에너지 100% 사용을 선언했지만 산업단지 내부에 태양광을 설치할 공간이 부족해 사실상 인증서 구매 외에는 방법이 없는 상황이다. 입법조사처는 “재생에너지 직접 조달이 어려운 구조에서는 RE100이 형식에 그칠 수 있다”고 지적했다.

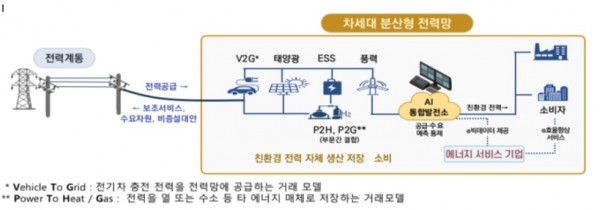

기술적 불안도 존재한다. 고밀도 전력 공급 과정에서 주파수와 전압 불안정이 발생하면 반도체 수율 저하로 직결된다. 공용망 중심 공급 구조는 순간 정전 대응에 취약해, 반도체 산업의 특성과 맞지 않는다는 평가다.

사회적 갈등도 난제다. 송전선로가 지나는 안성 등 인근 지역 주민들은 “특별한 수익 없이 부담만 전가된다”며 반발하고 있다. 보상 법률이 제정됐지만 수용성은 충분하지 않은 상태다. 보고서는 “송전 갈등 비용을 제도적으로 가격화하고, 송전선 과세 근거를 마련해 지역에 재투입하는 방식이 필요하다”고 밝혔다 .

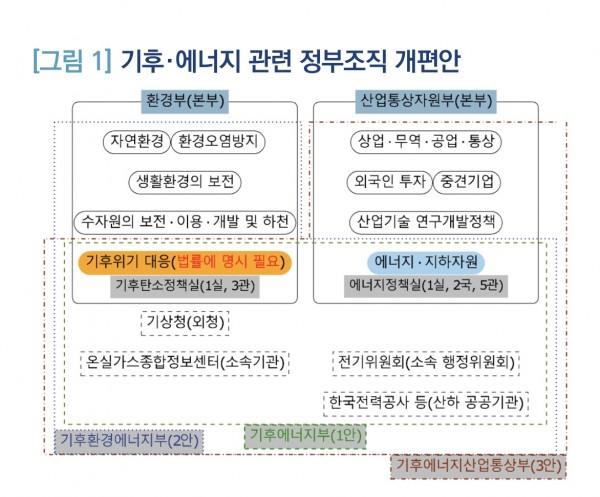

입법조사처는 대안으로 △반도체 단지 전력 품질 관리를 위한 전담 배전망관리기관(DSO) 신설, △국제적으로 인정 가능한 재생에너지 인증제도 마련, △송전 갈등 비용의 제도적 반영, △N-2 기준 충족을 통한 전력망 신뢰도 강화 등을 제안했다. 보고서는 “용인 클러스터 전력 수요는 국가 최대 부하의 16.5%에 해당한다”며 “탄소중립 목표와 산업 경쟁력을 동시에 달성하기 위한 종합적 대책이 시급하다”고 강조했다

댓글목록0