[태일루의 시선] 전기는 빚으로 흐른다 – 한전 재무 현황 개선, 재생 에너지가 답

본문

한국전력의 재무제표를 펼치면 전력은 에너지보다 부채의 형체로 먼저 다가온다. 2021년 말 60조 원이던 부채는 2024년 120조 원으로 불어났다. 부채비율은 같은 기간 112%에서 619%로 여섯 배 가까이 치솟았다. 영업이익 3조 원을 회복한 2024년에도, 연간 이자비용 3조 원이 숨통을 조인다. 부채를 갚아야 흐름이 정화되는데, 지금의 전기는 갚을 수 없는 강을 타고 흐른다.

기후솔루션이 2025년 8월 발표한 보고서 ‘탈한전 시대 한국전력의 과제: 2025년 부채위험 진단’은 이 위기의 뿌리를 화석연료에서 찾는다. 한전이 구입하는 전력의 60%를 차지하는 석탄과 LNG 가격은 2021년 40조 원대에서 2022년 68조 원대로 폭등했다. 러시아-우크라이나 전쟁이 불씨였고 국제 시장의 공급 불안이 기름을 부었다. 그 여파로 2022년 한전은 전력을 팔수록 손해를 보는 역마진 구조에 갇혔다. SMP(도매시장가격)는 치솟았지만, 정부는 물가 억제를 이유로 요금 인상을 제한했다. 2021년 말부터 2023년 초까지 누적된 영업손실만 48조 원이었다.

자금은 채권에서 뽑았다. 2022년 한 해에만 32조 원어치 사채를 발행했다. 정부의 암묵적 지급보증이 AAA 등급을 보장했고, 증권신고서 제출 의무 면제로 발행 속도는 빨랐다. 하지만 그 속도는 국내 채권시장의 금리 스프레드를 벌리고 민간 기업의 자금 조달을 막았다. 결국 2022년 12월, 사채발행한도는 자본금+적립금의 2배에서 5배로 확대됐다. 현재 사채 잔액은 2025년 2분기 기준 75조 원이며, 2028년 한도가 원래대로 돌아가면 초과가 불가피하다. 보고서는 “사채발행한도 증대 논의가 반복되면 공기업 부채구조의 만성화를 야기할 위험이 크다”고 경고한다.

해외 시장도 길이 좁다. 2022년 이후 매번 10억 달러 규모의 해외채권을 발행하며 숨을 이어갔지만, 해외 주요 금융기관들이 석탄 비중을 이유로 투자를 끊었다. 남은 방법은 녹색·지속가능 채권이었으나 2024년에는 그린워싱 의혹이 터졌다. 2025년 2월 발행액은 4억 달러 과거의 절반 이하였다. 6월엔 10억 달러 만기분을 상환했지만 재발행은 없었다. 그 공백은 국내 단기사채와 회사채 발행으로 메워졌다. 국내 금융시장의 불안은 다시 높아졌다.

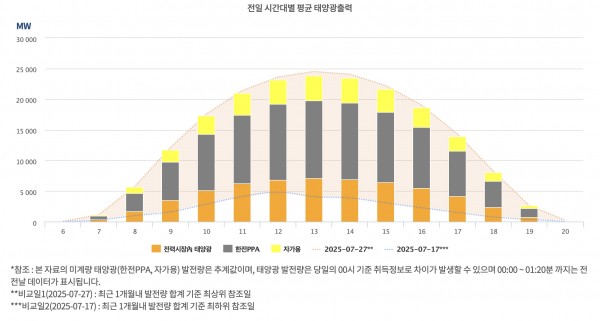

전력 판매 구조도 균열이 크다. 산업용 전기 판매액 비중은 54%지만 판매량은 2022년 296TWh에서 매년 1% 이상 줄고 있다. 2025년 1분기 비중은 49.63%로 절반 아래다. 경기 둔화와 제조업 부진, 그리고 RE100 대응을 위한 기업들의 직접 PPA 확산이 원인이다. 주택용·일반용 판매는 연 3%씩 증가하지만 산업용·심야용은 각각 3%, 10%씩 감소할 것으로 전망된다. 보고서의 시뮬레이션에 따르면 산업부문 마진은 2024년 9.6조 원에서 2030년 8조 원까지 내려앉는다. 전체 영업이익은 2024년 3.3조 원 수준에서 정체될 가능성이 높다.

이 구조를 두고 한전은 송배전 투자 확대 계획을 내놨다. 2024~2038년 73조 원을 투입하는 ‘제11차 장기 송변전설비계획’이다. 그러나 보고서는 “적자 구조가 송배전 투자 확대를 가로막고 있어 송배전 부문의 독립 논의가 필요하다”고 지적한다. 발전 자회사로부터 중간배당을 받아 한도 요건을 맞추는 편법 역시 문제로 꼽는다. 부채를 다른 공기업에 떠넘기는 방식은 문제를 확산시킬 뿐이라는 경고다.

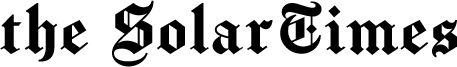

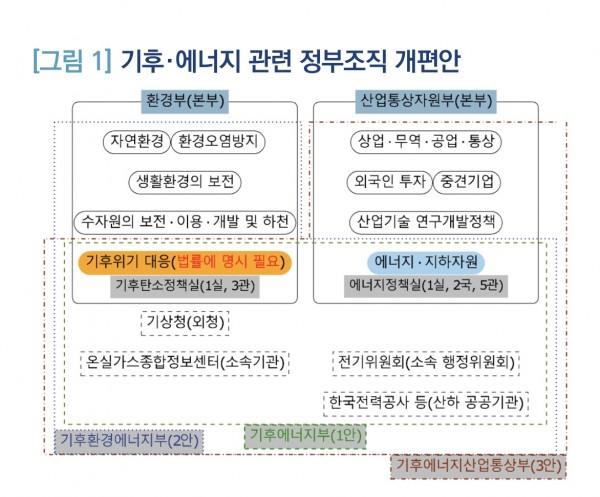

결론은 명확하다. 총괄원가보상제도와 용량요금처럼 화석연료에 과도한 보상을 주는 전력시장 규칙을 개편해야 한다. 발전 자회사와의 거버넌스를 분리하고 재생에너지 중심으로 발전 비중을 옮겨야 한다. 송배전 부문 독립을 검토해 국내 채권 의존도를 줄이고 글로벌 투자자에게 다시 신뢰를 팔 수 있는 조건을 만들어야 한다.

전기는 흘러야 한다. 그러나 그 흐름이 빚으로 가득 차면 산업은 잠기고 국가는 위험해진다. 기후솔루션의 이번 진단은 지금의 위기가 한전만의 문제가 아니라 전력 체계 전체의 설계 결함임을 보여준다. 그 결함을 고치지 않는다면 전기는 앞으로도 빚의 강을 타고 흘러갈 것이다.

댓글목록0